欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

文字 | 明孝陵博物馆 成才

南京历史遗迹众多

旅游资源丰富

是中国历史文化名城

但迄今为止

被列入世界文化遗产的只有一处

就是明孝陵

7月3日,是明孝陵申遗成功22周年。22年来,明孝陵的守护者不断擦亮这块文化“瑰宝”,向世界讲好中国文化故事,传承发展中华优秀传统文化。

引 言

长江流域绵长宽广,长江文化博大精深。数千年来,长江文化以其众多历史悠久、异彩纷呈的文化形态独树一帜,造就了从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉,成为中华民族代表性符号、中华文明标志性象征以及涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

长三角,全称为长江三角洲地区,位于中国东部沿海的中段,东临东海,南接钱塘江、杭州湾,西依长江中游,北连淮河平原。这里,是长江入海之前的最后一段宽广冲积平原,地势平坦,河网密布,土壤肥沃,自古便是鱼米之乡。长三角地区作为中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。

长三角地区的世界文化遗产丰富多样,涵盖了古代建筑、水利工程、文化景观等多个领域。截至目前,长三角地区共有8项世界遗产,其中文化遗产6项、自然遗产1项、双重遗产1项。这些遗产不仅展现了江南文化的精髓,也体现了自然与人文的和谐共生。

文化遗产

明清皇家陵寝·明孝陵(江苏南京,2003年)

明太祖朱元璋的陵墓,开创明清帝陵制度,以“天人合一”布局和独特建筑形制著称,2003年7月3日作为明清皇家陵寝扩展项目列入《世界遗产名录》。

明孝陵

苏州古典园林(江苏,1997年) 代表园林包括拙政园、留园、网师园等,以写意山水艺术展现东方造园典范,被誉为《中华民族的艺术瑰宝》。

苏州园林

皖南古村落·西递、宏村(安徽,2000年) 徽派建筑的代表,保存完好的明清村落格局与水系设计,体现传统农耕文明与风水理念。

皖南古村落·西递

杭州西湖文化景观(浙江,2011年) 融合自然山水与人文积淀,历经唐宋至明清的持续营造,被誉为“人间天堂”。

杭州西湖

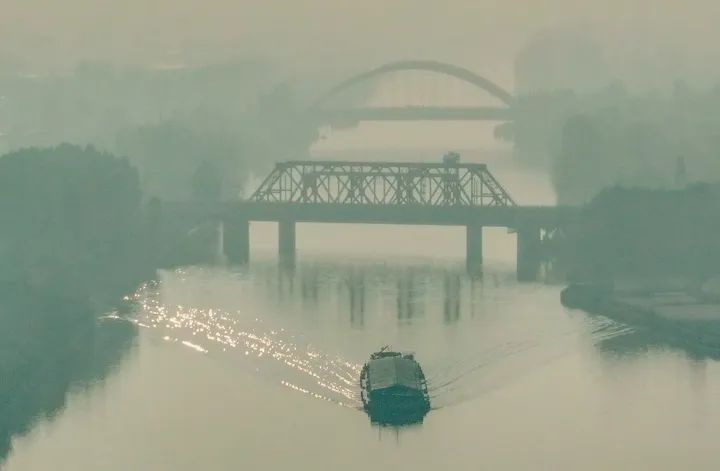

中国大运河(跨多省,含江苏、浙江、安徽,2014年) 世界上最长的人工运河,长三角段包括苏州、扬州等历史枢纽,展现古代水利与运输智慧。

大运河江苏段

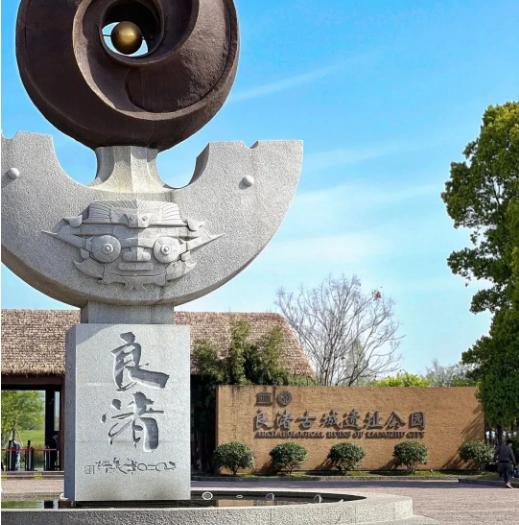

良渚古城遗址(浙江杭州,2019年) 实证中华五千年文明史,拥有早期城市规划和水利系统,2019年列入名录。

良渚古城遗址公园

自然遗产

中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)(江苏盐城,2019年) 全球重要的候鸟迁徙枢纽,以潮间带滩涂生态价值入选。

中国黄(渤)海候鸟栖息地

双重遗产(文化与自然)

黄山(安徽,1990年) 以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名,兼具自然奇观与道教文化底蕴。

黄山迎客松

“江南佳丽地,金陵帝王州。”古都南京因江而生,因江而兴,长江赋予了南京雄健隽秀,绮丽磅礴的独特气质。南京与长江,共同成为跨越古今中外、沟通东西南北的要枢与津梁。六朝以来,南京一跃成为长江流域及中国南方发展的政治经济文化中心,吸纳各方英才,思想、艺术、文学、科技等空前繁荣。

南京长江大桥

钟灵毓秀紫金山,虎踞龙盘翡翠冠。紫金山自古便是秀丽风水宝地,不少名人修士都表达过对此处的喜爱,其中明朝开国皇帝朱元璋,更是将自己与皇后的陵墓修建于此。

巍巍紫金山

明孝陵作为明朝开国皇帝朱元璋与马皇后的合葬陵寝,在中国古代帝陵制度史上具有划时代的意义,在建筑形制、空间布局、防御设计及文化理念等方面多有创新之举,深刻影响了明清两代500多年的帝陵建设。

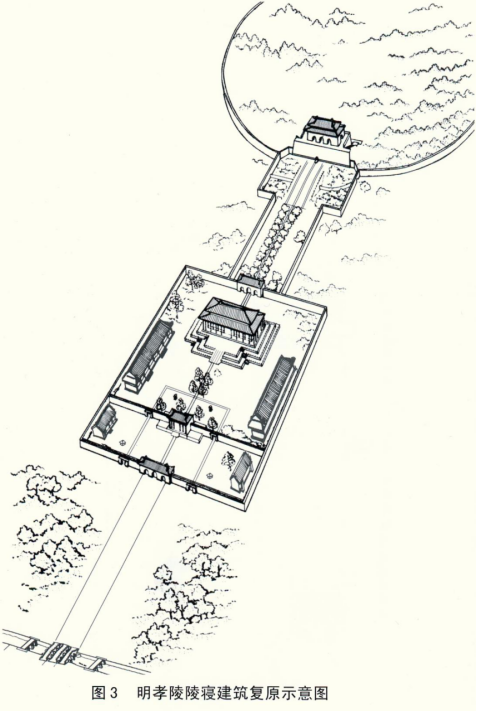

开创“前朝后寝”的陵宫制度

明孝陵首次将帝王生前的宫殿格局“前朝后寝”应用于陵墓设计。陵宫前部(如享殿)象征“朝”,用于祭祀礼仪;后部(如方城明楼、宝顶)象征“寝”,为安葬核心区域。这一制度打破了汉唐以来帝陵分设上下宫的旧制,将祭祀与安葬功能整合为统一的建筑群,成为明清帝陵的范本。

享殿

方城明楼

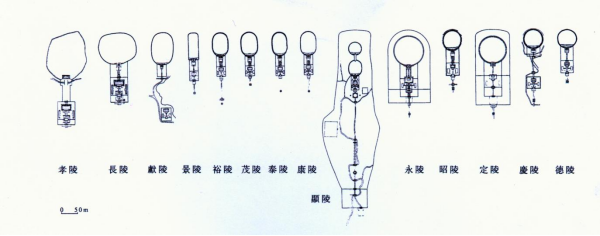

“前方后圆”的陵墓格局

明孝陵的平面布局首创“前方后圆”形制,即陵宫前部为方形(象征“地”),后部宝顶为圆形(象征“天”),体现中国古代“天圆地方”的宇宙观。这种设计既符合传统哲学思想,又通过建筑语言强化了皇权的神圣性,被北京明十三陵等后世陵墓沿用。

明代帝陵平面比较图

方城明楼与宝城的创新结合

明孝陵首次在宝城(圆形封土)前增建方城明楼,形成“方城+明楼+宝顶”的立体结构。方城为砖石砌筑的高台,明楼矗立其上,兼具祭祀功能和标志性意义。这一设计使陵寝后部显得雄伟庄严,成为明清帝陵的标准配置。

文武方门

神道布局与北斗七星象征

明孝陵的神道并非直线,而是依山势蜿蜒曲折,整体布局模拟北斗七星形状,呼应“魂归北斗”的古代信仰(学界存在不同观点)。神道两侧的石像生(石兽、文臣武将)序列严谨,并通过御河桥划分空间层次,形成“自然-人文”交融的礼仪轴线。

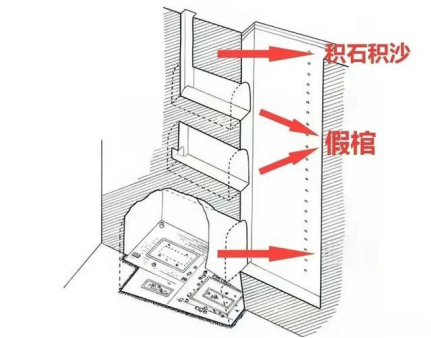

横穴式地宫与防盗设计

明孝陵突破传统竖穴式地宫,采用横向凿入山体的“横穴式”玄宫建造技术,增强了地宫的稳固性。此外,宝顶封土下铺设厚层鹅卵石,形成“流沙防盗”机制:盗洞一旦开挖,鹅卵石会滚落填埋洞口。墓道偏置的设计也迷惑了盗墓者,据现有考古研究显示,地宫600余年未被盗掘。

排水系统的科学规划

陵区利用天然水系,设置外御河、内御河及宝城御河三道排水系统,通过石构御桥串联,既解决江南多雨环境的排涝问题,又象征“水绕灵枢”的风水理念。这一设计体现了明代工匠对自然环境的巧妙利用。

金水桥与陵宫区

建筑材料的革新与装饰艺术

明孝陵大规模使用黄、绿、黑三色琉璃瓦装饰建筑顶部,开创了明清官式建筑的色彩制度。其鼓镜式柱础、脊饰龙吻等构件形制成为明清官式建筑的典范。

文武方门掖门

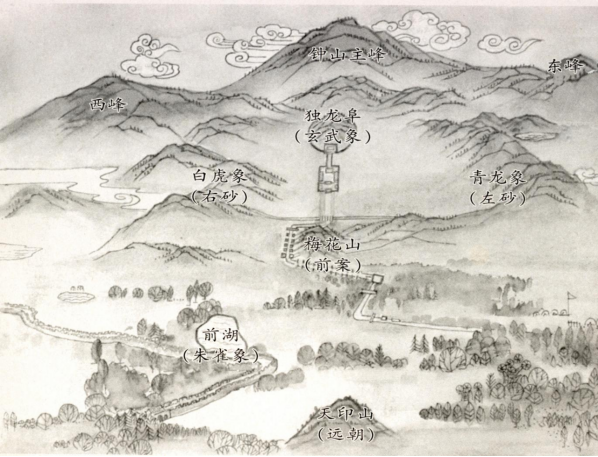

“天人合一”理念的典型表达

陵寝选址钟山南麓,与山水环境浑然一体,通过建筑布局、水系组织和植被配置(如植松十万株)实现人文与自然的和谐,将道家“天人合一”思想具象化。

明孝陵风水形势示意图

明孝陵的创新不仅是技术层面的突破,更体现了明初政治思想与文化审美的集大成。其制度创新(如陵宫格局)、技术智慧(如防盗设计)和哲学表达(如北斗象征)共同奠定了明清帝陵的基调,被誉为“明清皇家第一陵”。