欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

文字 : 黄梦欣

作为长江经济带与东部沿海经济带的“T型交汇”核心区,长三角三省一市扮演着中国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一的重要角色。

这里的山川形胜,不仅孕育了灵秀的自然风光,更沉淀着深厚的文化记忆。长三角的旅游资源丰富多样且地域特色明显,上海的都市时尚、浙江的山海奇观、江苏的水韵江南、安徽的山水人文,共同构成了极具吸引力的旅游版图。三省一市拥有多处世界遗产,60多个5A级景区、600余项国家级非遗和超600家4A级景区。北宋时期,两位文坛巨匠王安石与欧阳修,在这片土地上留下了浓墨重彩的印记。

南京钟山

山不在高,有仙则名

南京钟山,作为“江南四大名山”之一,素有“金陵毓秀”之称,历来是帝王将相、文人墨客心驰神往之地。其最高峰头陀岭海拔448米,以“龙蟠虎踞”之势,成为长江下游城市群的“生态绿核”。在钟山的众多“知音”中,北宋政治家、文学家王安石与钟山的渊源最深。

钟山对于王安石而言,可以说是“第二故乡”。景祐四年(1037年),王安石随父亲定居江宁(今南京),开启了与钟山的不解之缘。从政之后,王安石在江宁的时光断断续续。嘉祐八年(1063年),因母亲逝世,他扶柩离京,忧居江宁;熙宁元年(1068年)春,退居江宁四年半的王安石启程进京。离开他热爱的江南,心中有无限的眷恋:“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”熙宁七年(1074年),王安石因变法受阻首次罢相,第二次任江宁知府;熙宁九年(1076年),他又一次主动罢相,回到了江宁,而这次是他最后一次回返。熙宁十年(1077年),他辞掉江宁知府职务,彻底归隐钟山脚下,自号“半山居士”,在“半山园”中开启了晚年的闲适时光。

明孝陵

退居江宁,最爱钟山

远离朝堂纷争,王安石在钟山的宁静中找到了心灵的慰藉。他寄情山水,吟诗作画。“终日看山不厌山”是他生活的写照。夏日钟山,是他笔下“溪山却在白云间”的绝佳避暑地。

“茅檐相对坐终日,一鸟不鸣山更幽。”

“山花如水净,山鸟与云闲。”

“北山输绿涨横陂,直堑回塘滟滟时。细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。”

钟山的一草一木、一石一水,都伴随着王安石的生活,他在这里写下了百余首与钟山有关的诗。他常骑驴漫游,沉醉于湖光山色。他的书房“昭文斋”坐落于定林寺旁,翠竹环绕,溪水潺潺,是清凉静谧的读书所在。米芾、李公麟等名家都曾在此拜访王安石,李公麟还为他留下形神兼备的画像。如今,明孝陵景区东侧的钟山文学馆,复建了这座充满故事的书房。夏日走进昭文斋,室内清凉静谧,墙上还挂着当年李公麟为王安石画的那幅画像。

钟山文学馆

昭文斋

如果说王安石在钟山寻求的是宁静与归隐的清凉,那么比他稍早的欧阳修,则在滁州的琅琊山中,找到了与民同乐、寄情山水的另一种夏日欢愉。

文以山丽,山以文传

滁州市位于安徽省东部,地处苏皖交界,也是长三角一体化发展核心区城市之一。滁州之名源于滁河(古称“涂水”),因琅琊山而声名远扬。“环滁皆山也......望之蔚然而深秀者,琅琊也”,北宋欧阳修的一篇《醉翁亭记》,让滁州为人所识。

滁州琅琊山

琅琊山坐落于滁州城西南,属淮阳山地的东延余脉,因东晋元帝的王号而得名。山中密林幽深,洞穴隐现,湖泊与溪流纵横交错,有“蓬莱之后无别山”的盛赞。唐建中三年(782年),诗人韦应物任滁州刺史,在此期间,以“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”的绝妙诗句,开启了滁州山水文化的先河。

滁州琅琊山

醉翁亭畔,林泉之乐

庆历五年(1045年),欧阳修来到滁州任知州。滁州地僻事简,让意兴寥落的欧阳修将目光投向西南那片“林壑尤美,望之蔚然而深秀”的琅琊山。在这里,他以“醉翁”自居,将满腔抱负与烦忧,倾注于对山水与民情的体察之中。他常与宾客在醉翁亭中设宴,欣赏着琅琊山的四时美景,感受着滁州百姓的质朴与热情。

琅琊山醉翁亭

《醉翁亭记》不仅将琅琊山的“野芳幽香”“佳木繁阴”“风霜高洁”......化作永恒的文学经典,更借宴饮之乐,表达了“与民同乐”的政治理想。“至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。”欧阳修不仅发现了琅琊山的美,更在用心经营着这片山水家园。他主持开发了丰乐亭、幽谷泉、醒心亭等景观,并写下同样收录于《古文观止》的《丰乐亭记》,记述了与滁州百姓共享山水之乐的情景。直到今天,琅琊山、醉翁亭一直是长三角地区的旅游胜地。

琅琊山让泉

短短两年零四个月的滁州岁月,欧阳修留下了100余篇诗文,这片接纳失意者的山水,抚慰了他的心灵,也成就了千古不朽的“醉翁”形象。离任时,欧阳修写下“花光浓烂柳轻明,酌酒花前送我行”,字里行间充满了对滁州山水民风的依依不舍之情。

琅琊山同乐园

庆历同袍,山水知音

王安石与欧阳修,这两位北宋文坛巨擘,关系匪浅。欧阳修在滁期间,他的学生曾巩来拜访他,并带来了其同乡好友的作品。曾巩的这位同乡好友正是王安石。在庆历四年(1044年),曾巩就曾向欧阳修推荐了王安石。如今遍读王安石历年所作诗文,欧阳修非常欣赏。此后,欧阳修对王安石多有关注与提携。他第一次推荐王安石的时候,连王安石的面都还没有见过。这两位唐宋八大家的历史性第一次会面,是发生在嘉祐元年(1056年)。尽管后来政见相左,但欧阳修对王安石的文学成就始终给予高度评价。王安石也一直敬重欧阳修的为人与文章,在《祭欧阳文忠公文》中深情赞颂其“果敢之气,刚正之节,至晚而不衰”。

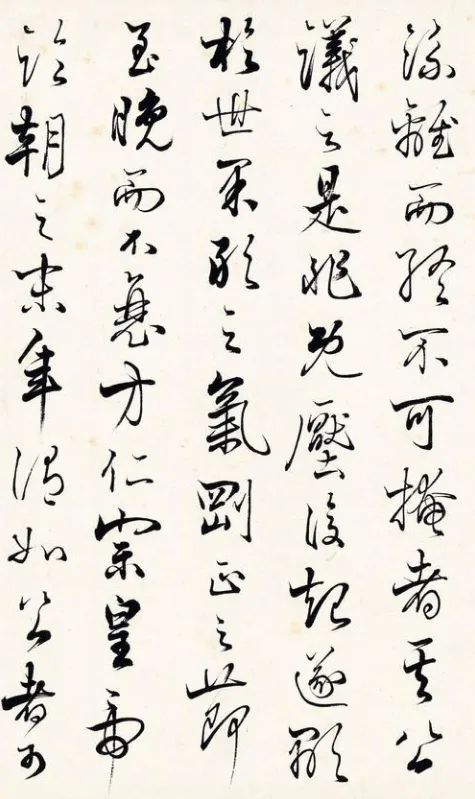

严复手卷《祭欧阳文忠公文》

他们一在金陵钟山寻求宁静归隐,一在滁州琅琊挥洒山水之乐,虽处不同山水,却都将个人志趣、政治理想与一方水土紧密相连。多年后,王安石归隐钟山。或许在某个夏日,他也曾踏上前往滁州琅琊山的路途,去探寻欧阳修曾经留下足迹的地方。

琅琊山醉翁亭

南京钟山与滁州琅琊山,直线距离不足100公里,如今更因便捷的交通融入“一小时生活圈”。这片横跨苏皖的山水间,不仅串联起长江与淮河两大水系,也深深烙印着王安石与欧阳修两位文豪的足迹。

时光流转,钟山的清幽、琅琊山的深秀,如今依然风景动人。得益于高铁、高速织就的快速通道,一日尽览两座名山已成现实。穿梭于两山的亭阁林壑之间,触摸的不仅是砖石草木,更是那些藏在山水之间的千古情怀,以及长三角山水文脉绵延不绝的生命力。