欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

编者按:长三角文旅资源丰富,发展前景广阔。一域风光,共生美学。即日起,我们推出“长三角·诗和远方”专栏,带大家一起漫游长三角。

![]()

作者:王毅

自古以来,长三角的地理区位优势明显,人文经济发展繁荣,文旅资源禀赋丰富。北宋时期,有一位我们熟知的老朋友,其一生的重要经历都发生在长三角。他,就是被苏东坡称之为“野狐精”的王安石。他的人格魅力、文学造诣、社会活动对长三角的人文经济社会发展影响千年。

南京钟山风貌

他在浙江宁波鄞县当了三年知县

宋仁宗庆历七年(1047),26岁的王安石,踌躇满志,首次主政一方,担任浙江鄞县(今为浙江省宁波市鄞州区)知县。任职三年中,他兴修水利,整治东钱湖,扩办学校,创办县学,推动当地经济文化发展。

年轻时的王安石兢兢业业,积极进取,希望能在鄞县做出一番事业。他撰写的《鄞县经游记》,以短短两百余字,记录了12天走访14乡的所见所闻,这篇游记也许是有史以来最早的一篇地方官员工作日志。游记中的11月13日是王安石的27岁生日,但他在文中只字不提,一心只想着调研考察民情。

游记对自然风光和人文景观有很多描述,如“避雨宿庙”“望海”“夜宿资寿院”等场景,通过王安石的笔触,我们可以了解北宋时期鄞县的风土人情,为当代人文地理研究、文化遗产保护与文旅开发提供了史实依据,既具有文学价值,又具有思想深度。也许王安石当时写这篇游记的时候,并没有想到,千年之后,鄞州的人们还记得他,共情他字里行间对鄞州的深情。宁波鄞州推出“泊舟堰下·宋韵千年”等研学线路,就是以王安石的考察路线为核心,将历史文献与实地景观结合,推动宋韵文化的传承。作为首次施展作为的鄞县,王安石对这里饱含深情,在离开鄞县之际,写下《登越州城楼》:“越山长青水长白,越人长家山水国。可怜客子无定宅,一梦三年今复北。”表达了对鄞县的依恋之情。宁波人民也没有忘记这位勤政为民的知县,宁波的县学街、王安石路、忠应庙、王安石纪念馆等等,都是对王安石的敬仰和纪念。

央视综合频道《宗师列传·唐宋八大家》第十期节目“王安石篇”通过“文脉探访”的手法,生动再现了“王安石治鄞”的辉煌历史。节目播出后,宁波文旅部门精心打造了一条全新的“王安石文化主题游线”,引领游客深入体验王安石的文化和智慧。

央视《宗师列传·唐宋八大家》“王安石篇”

他在安徽写的游记曾被收进语文课本

皇祐三年(1051)春,王安石改殿中丞,任通判舒州(今为安徽省潜山市)。夏末初秋,王安石携家人前往舒州。王安石的通判职务,是中央直接任命的副职,虽然有监督知州的职权,但他和在鄞县担任县令,主政一方还是有所区别的,他试图推行青苗法等改革措施,但并未得到当时的知州支持。

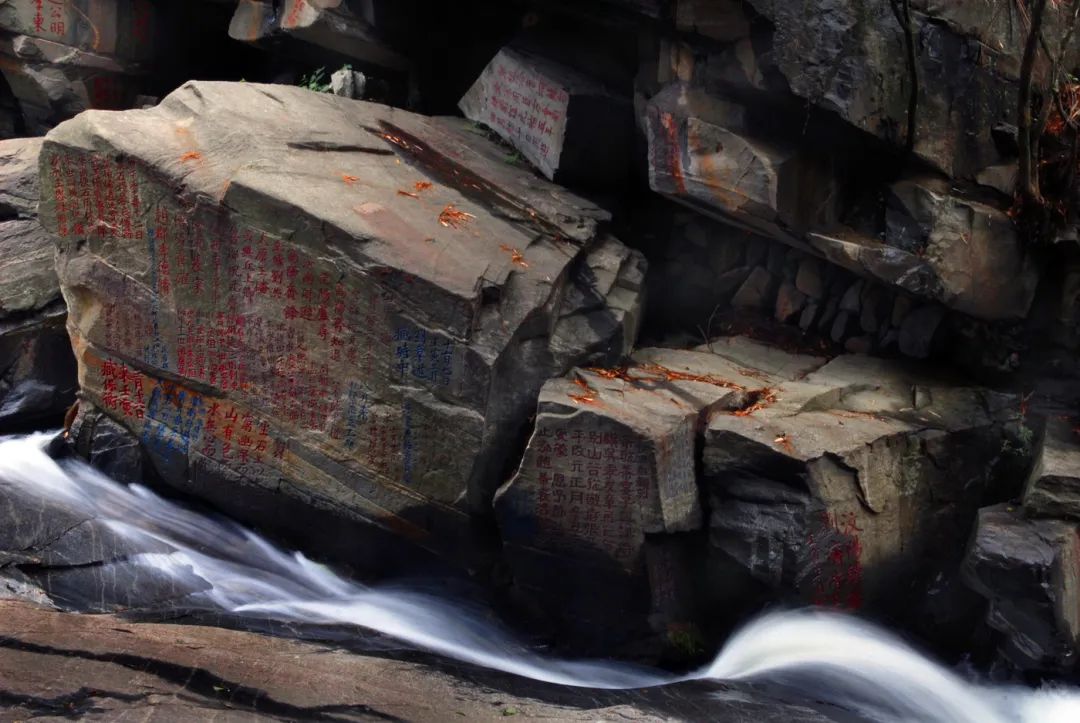

王安石在舒州创作了很多山水诗作,借景抒发政治抱负和壮志难酬的惆怅。他漫步太湖县(今属安徽省安庆市)恬亭,感受水绕树生、鸟倦知归的恬然之美。骑马行走于山间水畔,写下“亘天青郁郁,千峰互崷崪。”的佳句。他曾在舒州山谷寺的石牛洞赋诗,石牛洞如今是天柱山风景区古“潜阳十景”之一,在天柱山山谷流泉摩崖石刻旁,至今仍可辨认出王安石的题字。他写的《题皖山石牛古洞》广为流传:“水无心而宛转,山有色而环围。穷幽深而不尽,坐石上以忘归。”天柱山给王安石留下了深刻印象,在他离开舒州之后,写了不少怀念天柱山的诗句。至和元年(1054)六月,王安石舒州通判任满。三年的岁月,使他对这片土地产生了深厚的感情。他在《别雷国辅》中感慨道:“莫厌皖山穷绝处,不妨云水助风骚”。

天柱山山谷流泉摩崖石刻

在离开舒州的途中,王安石一家到达和州含山县(今属安徽省马鞍山市),在这里稍事休整,游览了褒禅山。褒禅山,原名华山,自从唐代高僧慧褒在此筑室定居后,人们便将它称为“褒禅山”。这次的出游经历,令王安石很有感慨,回到驿馆后,便写下《游褒禅山记》一文。文章前半记游,后半抒感。他写道:“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。故非有志者,不能至也”。王安石认为,要想看到最美的风景,必须具备三个条件:志、力、物。“志”包括志向和意志,“力”是指精力和体力,“物”则是指必要的物质装备,文章充满人生哲理。陆游的祖父陆佃是王安石的学生,陆游写过“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,强调做学问要亲自实践,这一观念和王安石的人生哲理可谓是一脉相承。

他是挚爱南京钟山第一人

王安石对南京钟山的深情,可以用他那句“终日看山不厌山,买山终待老山间。”来表达。他不仅自己住在钟山脚下,还曾劝苏东坡在钟山买房定居。王安石在钟山惬意游玩,他的朋友王铎却忙于政务,于是写下《示王铎主簿》:“君正忙时我正闲,如何同得到钟山。”遗憾不能和好友一起游览钟山。

王安石在钟山写下百余首诗句,很多都是直抒胸臆,表达对钟山的挚爱。在他将要回到江宁时,他写“日日思北山(即钟山),而今北山去。寄语白莲庵,迎我青松路。”表达思念之情。在他离开钟山时,他写“出谷频回首,逢人更断肠。桐乡岂爱我,我自爱桐乡。”表达依依不舍。最后两句“桐乡岂爱我,我自爱桐乡。”更是直白表达了王安石对钟山的深厚感情,不受外界因素影响。和杜甫《杜鹃》中那句“山不见我,我自去见山。”有异曲同工之妙。杜甫是王安石最推崇和喜爱的诗人,王安石的文学观深受其影响。

王安石写词不多,最有名的《桂枝香·金陵怀古》描述了南京的秋色,其中一句“千里澄江如练,翠峰如簇”把金陵秋色描绘得大气磅礴。王安石的词作,为词坛革新提供了可资借鉴的珍贵样本。苏东坡看到这首词甚是赞赏,叹息:“此老乃野狐精也!”

钟山秋色

王安石喜爱骑着小毛驴游钟山,为此还在钟山定林寺附近建了一处书房,好友米芾为其题写书斋匾额“昭文斋”,王安石淡泊隐逸,感慨道:“我自山中客,何缘有此名?”他的好友李公麟是著名画作家,王安石曾和他同游钟山,李公麟特意为其画了一幅画像挂在昭文斋中。陆游后来也曾冒雨探访此处遗迹,在昭文斋壁上题名:“乾道乙酉(1165)七月四日。笠泽陆务观冒大雨独游定林”。五年后,陆游重游钟山,定林寺被毁,他在昭文斋壁上的题字被刻在寺后的崖壁上,如今被拓印复刻在钟山文学馆的回廊上。

如果你也想去钟山探寻王安石的足迹,不妨去明孝陵景区东侧的钟山文学馆一探究竟,馆内复建了王安石的书房昭文斋,内挂王安石画像,推开书斋的门,便可与安石对视。钟山文学馆的四周恰如王安石诗中所描述:“屋绕湾溪竹绕山,溪山却在白云间。”在钟山文学馆回廊小坐,体会王安石“临溪放艇依山坐,溪鸟山花共我闲”的心境。

钟山文学馆

他曾到“上海之根”华亭县游览作诗

王安石的主要活动地点虽然不在华亭县(今为上海松江一带),但曾在华亭县留下很多诗句,其中最著名的是《华亭十咏》。华亭县地理位置优越,交通便利,商贸繁荣,为他的创作提供了丰富的素材。

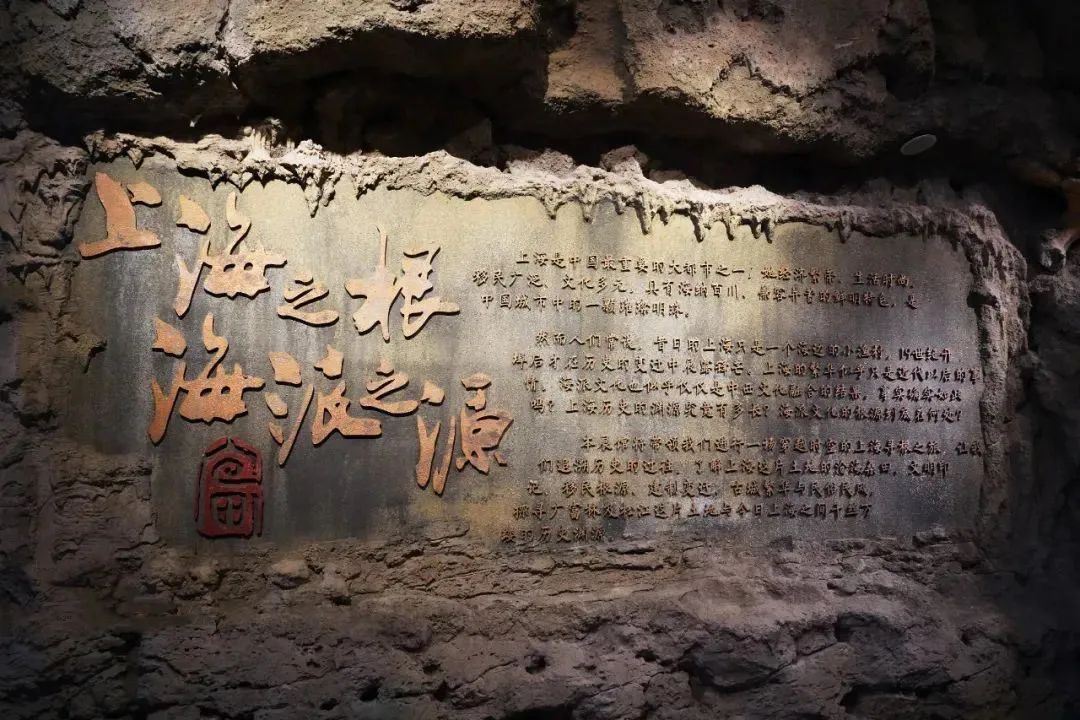

华亭,是松江的古称,被誉为“上海之根”,是上海延续千年的历史印迹。作为历史名称和文化传承,华亭仍被用于不少现代地标建筑,如华亭路、华亭宾馆等。华亭宾馆是上海第一家五星级宾馆。走在华亭路上,两旁的时尚店铺,体现出独具上海地域特色的“腔调”文化,正如电视剧《繁花》呈现的那样,地域文化在时光长河中愈演愈烈。

电视剧《繁花》主人公从华亭服装市场起家

在王安石的诗中,有很多对于华亭县自然和人文风景的描述。如:顾林亭、华亭寒穴、柘湖、松江等等,为研究当地的地理人文变迁提供了文献依据。

王安石诗中描述的柘湖,是古时的湖名,在华亭县南,湖中有山,山上长有柘树,故名柘湖,位于今天上海市金山区东南张堰镇一带。在上海金山区有很多历史文化遗迹,马家浜文化和良渚文化遗迹多处可见。柘湖这个古老的湖名,如今在金山区的文化活动中经常出现,透露出繁华都市背后深厚的历史文化底蕴。水库村,这个柘湖遗迹已经成为“全国美丽休闲乡村”。

根据《青浦县志》光绪版记载,王安石也曾到青浦游览泖湖,并留下诗篇《泖湖》:“巨川非一源,源亦在众流。此谷乃清浅,松江能覆舟。虫鱼何所知,上下相沉浮。徒嗟大盈浦,浩浩无春秋。”诗中提到了吴淞江和大盈浦,对当地的地理风貌描述详细。

富林印记

时光荏苒千年,王安石在长三角留下的勤政成果、文学著作等,为这片区域的人文经济发展留下了珍贵的历史资料和文学遗产。

长三角正携手共建世界级旅游目的地,“春风又绿江南岸”的诗词写意,是长三角千年以来人文交流的历史见证,也是长三角文旅资源深度融合的文化底蕴,亦是绘就长三角文旅一体化发展蓝图的丹青风骨。

一域风光,共生美学。

参考书目 | 崔铭《王安石传》天津人民出版社2021年10月出版,部分资料来源网络