欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

提起孙中山,你首先想到的或许是“推翻封建帝制的民族伟人”,但鲜为人知的是,他还嗜好读书。他曾说:“我一生的嗜好,除了革命外,只有好读书,我一天不读书,便不能生活。”孙中山学贯中西,手不释卷。据统计,在已刊行的孙中山著作中,提到70多个国家、地区近2000个地名,古今中外的人物一万多名,重要事件一百余件,提及各种主义、思想学说约150多种,由此可见孙中山知识的渊博。他甚至因读书太投入,而被朋友调侃“像个书呆子”。今天,在第30个世界读书日来临之际,我们就来了解这位伟人好读书的一面。

如饥似渴:求学时代博览群书

孙中山幼时家贫,直到10岁时,因哥哥孙眉从檀香山汇钱回家,才得以进入翠亨村中的私塾读书,接受中国传统的启蒙教育。

冯氏宗祠他最初学习的是《三字经》《百家姓》《千字文》等启蒙读物,后来学习四书五经。私塾老师曾评价他“记诵之捷,倍于常童。”他常提前完成课业,主动请求老师教授更多内容。少年孙中山展现了超群的记忆力和旺盛的求知欲。1879年至1883年,孙中山先后在夏威夷意奥兰尼书院、奥阿厚书院求学。

据当时的同学唐雄回忆,孙中山经常利用课余时间阅读西方历史、政治类书籍,尤其关注美国独立战争、法国大革命等主题的书籍。他常向书院图书馆借阅《华盛顿传》《林肯演说集》等英文著作,并尝试翻译部分内容与同学讨论。孙中山读书时“如入无人之境”,常因过于投入而忘记吃饭。一次在奥阿厚书院图书馆阅读《联邦党人文集》,直至闭馆钟响才惊觉天色已晚。他常与同学探讨《圣经》中的平等思想,同时研读物理、地理类书籍,表现出对“世界何以运行”的强烈求知欲。孙中山在读书时注重联系中国实际。唐雄举例称,他在读到美国《独立宣言》中“人人生而平等”时,曾愤然质问:“何以我中国同胞仍为奴为仆?” 为深入理解西方思想,孙中山会将英文书中的关键段落抄录,并尝试翻译成中文,再与中文古籍对比,探索中西思想的共通性。孙中山在檀香山接受了系统的西方教育,在广泛阅读开阔视野后,萌生了改良祖国的愿望。后来孙中山曾回忆说:“在檀岛就傅西校,见其教法之善,远胜吾乡,故每课暇,辄与同国同学诸人相谈衷曲,而改良祖国、拯救同群之愿,于是乎生。”1887年9月,孙中山进入香港西医书院读书。据同学关景良回忆,他平时学习非常勤奋,夜里常常起床点灯读书,《法国革命史》《物种起源》等都是在这个时候读的。

香港西医书院

值得一提的是,孙中山在逐步萌生了反清思想的同时,还对农学有浓厚的兴趣,曾读过《齐民要术》《农桑辑要》《农政全书》等中国古代书籍,也读过西方农业方面的著作,对西方农政机构、农业政策、农业机械以及与农业有关的书籍等都有所涉猎。他后来写过一篇文章《农功》,1895年在广州倡言革命时,还曾创立了一个小团体“农学会”。从他给李鸿章的上书也可以看出,他对农业问题有自己独特的思考:他发起“农学会”,希望搜罗翻译各国农桑新书,开风气之先;设立学堂,培养造就农技师;用科学方法检验各地的土质物产,著成专书,引导农民耕植等等。可以说,孙中山在上学期间如饥似渴地广泛阅读中外书籍,希望能找到“改良祖国、拯救同群”的道路。寻隙觅光:革命道路上的“书痴”孙中山曾说:“我革命的思想,得自于读过的书。”“不读书则思想锢蔽,虽欲救国而无术。”1895年第一次广州起义失败后,孙中山走上了民主革命的道路,流亡海外16年,先后共发动了十次武装起义,领导了辛亥革命。民国建立后又不断开展捍卫共和的“二次革命”、护国运动、护法运动,晚年领导国民革命,百折不挠,愈挫愈奋。在革命活动的间隙,孙中山总是抓紧一切零碎的时间读书,寻求救国的真理和道路。

从伦敦大英博物馆,到横滨华侨书店再到纽约公共图书馆,几乎世界各地著名的图书馆,都留下了孙中山读书的印记。1896年,孙中山伦敦蒙难脱险后,英国记者问他:“你逃亡时带了什么?”孙中山的回答是:“除了几件衣服,全是书。”事实上,他在流亡期间,行李箱里总是塞满书籍。在日本时,他的住所被戏称为“图书馆”,因为桌上、床上甚至地上都堆满了书。

1901年1月,美国《展望》杂志记者林奇(前中)赴日本访晤孙中山(右一),了解惠州起义情况。1901年,美国《展望》杂志记者林奇在日本横滨访问了孙中山后,在3月23日发表一篇报道说,在他当时住的小木屋里摆满了英文、法文的书籍和刊物,内容涉及政治、经济、历史、军事等方面。林奇特别注意到其中有许多英文的军事学著作。1905年夏天,孙中山在日本横滨。宫崎夫人回忆说,他常去东京和宫崎滔天见面,每次到他们家来,有空时他总是从随身带的皮箱中拿出书来读,读的最多的是英文书,内容有政治、经济的,也有哲学的。据侍卫马湘回忆,即便在革命活动非常繁忙的护法战争期间,孙中山仍保持每天晨读2小时的习惯,书箱中常备达尔文的《物种起源》、亚当·斯密的《国富论》等书籍。有学者统计,孙中山在广州、香港求学期间以及早期流亡海外期间(1883年至1897年)的读书内容发生了重要的转变,中国传统的经史子集占比从72%降至11%,西方政治经济学从5%上升至54%,自然科学稳定在20%左右。孙中山通过读书改变了知识结构,这不仅是孙中山个人成长的历史,更是近代中国知识分子“开眼看世界”的缩影。孙中山的读书和革命实践告诉我们:真正的国际化视野,既需打破思想藩篱,更需以本土问题意识重构外来知识,做到真正的贯通中西。为国为民:读书的目的和意义孙中山成为革命领袖后,经常告诫周围的人:“革命党要有高深的学问,有了高深的学问才能担负艰巨的革命任务。”他从来不懒散地躺卧着读书,而是在椅子上坐得端端正正,而且看得很认真。对此他这样解释:“因为一般人读书,或是为个人的前途,或是为了一家的生活,他读书不认真,成败得失,只他个人或其一家。革命党人则不然,身负国家社会之重,如果自己读书不认真,事情做错了一点,就不但害了我们的党,连整个国家社会也被害了。”据华侨张永福回忆,孙中山平时比较沉默寡言,凡事都抱着乐观的态度,喜欢读书,读书时或用手捧,或放在桌上,读后一定放回原处。孙中山喜欢买书,尤其是地理、历史、经济、政治、哲学和中国古籍。孙中山对于各国陆军组织法及有关书籍、海军海舰图等,价钱虽高,也一定要买下来,熟读到差不多可以背诵。每次买了新书一定要用纸包上一层书皮,保护起来。他的书籍分类摆放,整整齐齐,毫不混乱。就是读报他也有自己的习惯,先读专电,然后顺序读下来,不乱翻纸张,读完仍然折叠好,不随手乱扔,如果同时有多份报纸,也是如此。邵元冲做过孙中山的秘书,曾当面问过他:“先生平日治学非常广博,于政治、经济、社会、工业、法律各种书籍,皆笃嗜无倦,可究竟以什么为专攻?”他回答说:“我无所谓专攻。”邵元冲问:“那么,先生所治究竟是何种学问呢?”他回答:“我所治者乃革命之学问。一切学术凡有助于提高我革命的知识及能力的,我都用来作为研究的原料,以组成我的革命学。”汗牛充栋:孙中山读书知多少嗜好读书的孙中山一生读了多少书呢?有资料留下了这样的记载:1923年秋天的一个夜晚,在戎马倥偬的间隙,广东博罗县的一艘船上,孙中山和身边的工作人员赏月谈天。黄昌谷问他:“像先生这样爱读书,又爱读新书,从前读过的书籍自然是多,但是读过了的书籍,是不是都还保存到现在呢?究竟一共读过了多少种?读过了多少本呢?”孙中山回答:“我几十年以来,因为革命的事情,居无定所,每年所买书籍,读完之后便送给朋友们去了。至于读过了的书籍种类和数目,也记不清楚了。从买书的费用说,大概在我革命失败的时候,每年所花的书籍费至少有四五千元,若是在革命很忙的时候,所花的书籍费便不大多,大概只有两三千元。”黄昌谷由此推测,孙中山读过的书籍至少超过1万册,涵盖中、英、日等多语种。孙中山一生买过、读过的书籍,大半都散失了,在上海孙中山故居保存下来的书籍共计5000多册。

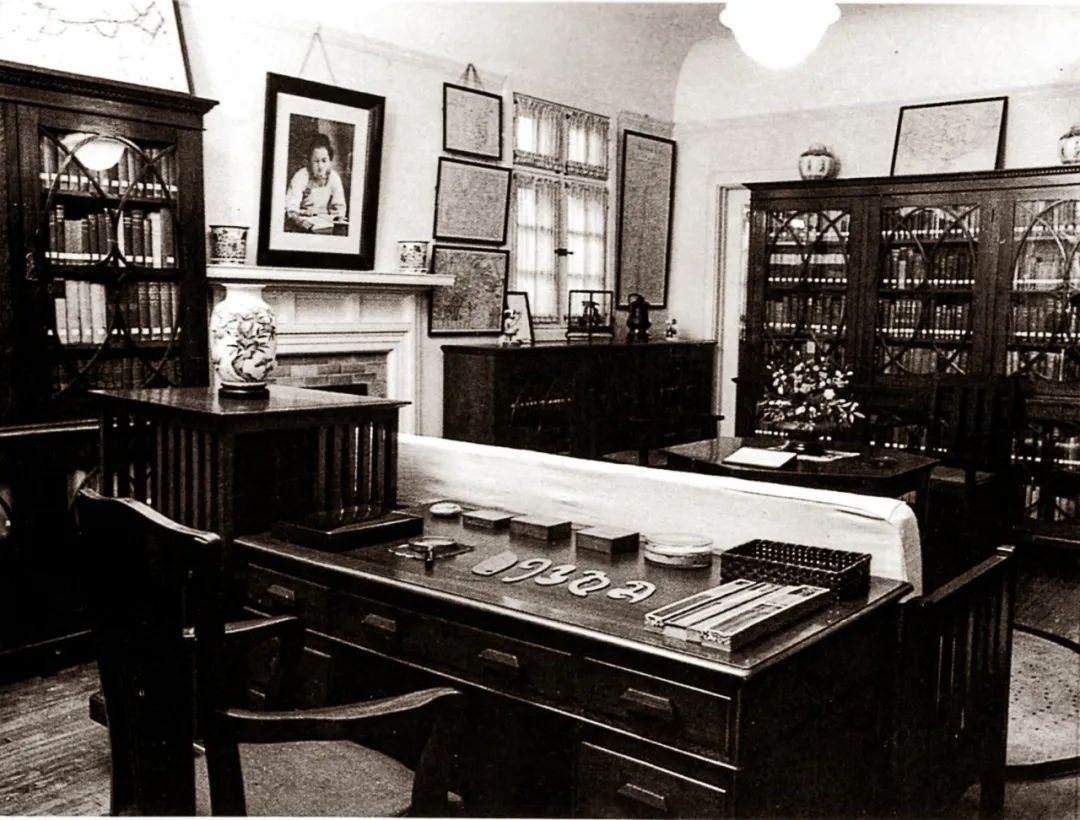

上海孙中山故居书房

据《上海孙中山故居藏书目录》分类统计,百科全书、年鉴28种;政治,包括法律军事共484种;经济方面,包括铁路共274种;社会学的书籍203种;哲学,包括心理学、宗教学54种;科技方面,包括医学、体育109种;天文地理,包括地图55种;历史类的书籍116种;文学类的包括传记170种;期刊有62种,由此可见孙中山阅读量之大,阅读范围之广泛。1924年孙中山北上时,随身携带了很多书籍,在天津病重期间,孙中山仍然在读书,给当时去拜访他的人留下了深刻的印象。直到1925年临终之前,他仍在床上阅读有关居住方面的书,当时他仍想修订“民生主义”的讲稿,涉及衣食住行方面。在《家事遗嘱》中将书籍列为自己留下的首要财产:“余尽粹国事,不治家产,其所遗之书籍、衣物、住宅等,一切均付吾妻宋庆龄,以为纪念。”伟人已去,唯留浩气长存人间。我们再次回首孙中山读书的往事,以此纪念和缅怀一代伟人。(来源:孙中山纪念馆)