欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

小编说:

明太祖朱元璋的书法作品历来争议较大。作为大明王朝的开创者,他的文化修养与艺术造诣也常被后世讨论,但我们依然可从历史文献和少量真迹探寻出恰如其人的书法风格:挣脱既成范式,以霸悍笔锋劈开一片新天地。他的艺术价值或许不在于传统意义的“精妙”,但却为我们提供了审视帝王与书法关系的鲜活个例。今天就随小编一起从《文学修养与艺术造诣》这门“学科”去认识不一样的太祖朱元璋。

朱元璋喜好诗文,存世作品不少,一般认为其诗文具有一定修养,天然之趣十足,但又流于草率甚至拙劣。而对其书法水平,评价反差极大:赞赏者称“神明天纵,默契书法”“雄强无敌”;不屑者认为纯属“武夫笔墨”。

朱元璋现存的书法,有《总兵帖》《安丰令卷》《高邮令卷》《行书手谕》《大军帖》《致驸马李桢手敕卷》《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》七件。另台北故宫博物院藏《明太祖御笔》70余篇,内容为朱元璋敕谕及诗文稿,每篇字数由数十字到数百字不等,笔迹不一,多为草书,与《总兵帖》等风格差异较大,整体简凝流畅,功底深厚。

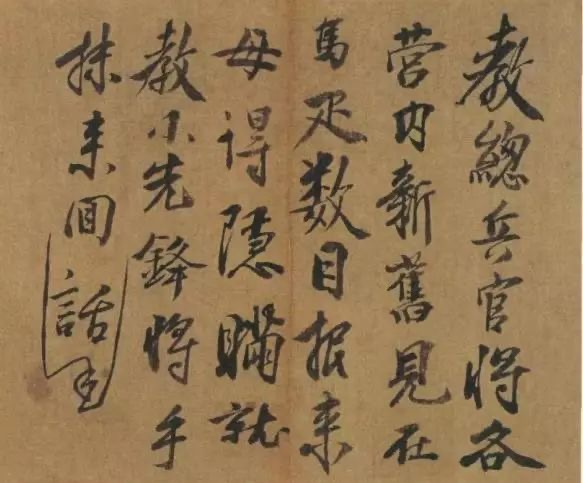

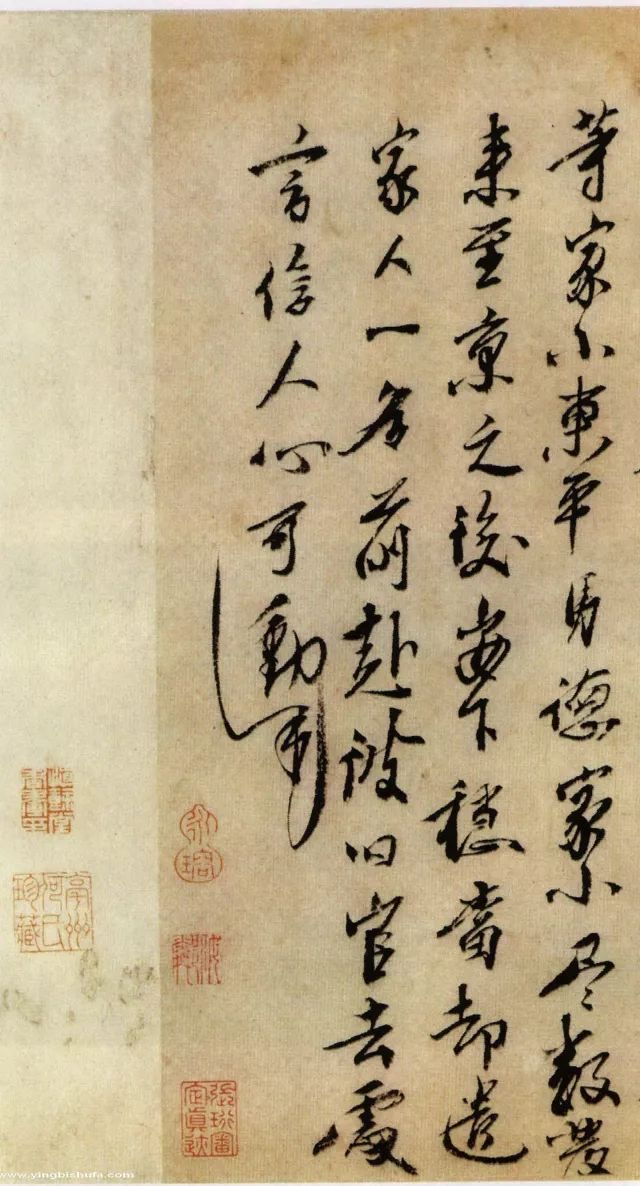

朱元璋手迹亲笔令《总兵帖》

故宫博物院藏

原文:“教总兵官将各营内新旧见在马匹数目报来,毋得隐瞒,就教小先锋将手抹来回话。”

《明太祖御笔》的发现如拆孔子家墙发现古文经一样充满传奇。《明太宗实录》记载,早在朱棣即位之初,他便在宫中四处寻找太祖手迹而不得,有人说是建文帝自焚时将玉玺与太祖宸翰一起烧了,于是朱棣派人到全国各地搜求,结果仍一无所获。185年后的万历朝,大学士申时行等人在内阁藏书处发现了装订成上下两册,并注写释文的明太祖手迹76道,“或片楮短札,或累牍长篇,朱书墨书,真体草体,灿然具备”。此事在《万历起居注》《明神宗实录》中均有记载。

不过,马顺平《〈明太祖御笔〉代笔考》(《中国国家博物馆馆刊》2012年第6期)考证,这批“御笔”出自文臣代笔,朱棣熟悉朱元璋手迹,故将其作为御笔录副,保存在内阁。申时行等人不知,误作真迹进献以激励日渐颓废的万历皇帝。做过朱元璋十几年秘书的宋濂曾说朱“性或不喜书(书写)”,即使“万几之暇”偶尔动笔,也不留草稿。御制文集中的文稿,多为侍臣所录。同样做过秘书的解缙,在《文毅集》中说:“臣缙少侍高皇帝,早暮载笔墨楮以侍。圣情尤喜为诗歌,睿思英发,神文勃兴,雷轰电逐,顷刻间,御制沛然数千百言,一息无滞。臣缙辄草书连幅,笔不及成点画。即速上进,稍定句韵,间或不易一字。”所以,朱元璋日常诗文、诏敕由文臣代笔,是经常性制度化的。另外,出于政治忌讳和书法本身水准,明太祖曾强制缴回早年写的亲笔文书。朱棣遍寻不得的主要原因,恐怕是太祖自行销毁,而不是建文带着自焚造成的。

传世的七件作品基本为明朝建立前后,即朱元璋40岁左右的手迹,正常情况下再改变笔迹的可能性微乎其微,更何况他不喜书法,开国后制度化由儒臣代笔。所以,与这七件作品风格相差很大的,不是儒臣手笔,便是朱标所作,不应当视为朱元璋的亲笔。在此界定与说明的基础上,才好探讨朱元璋的书法水平。七件作品全部介绍篇幅太长,仅选取具有代表性的略说一二。《行书手谕》《大军帖》常见之于展览,包括其他三件风格极似,实则意义不大,故本书选取《大军帖》与《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》。

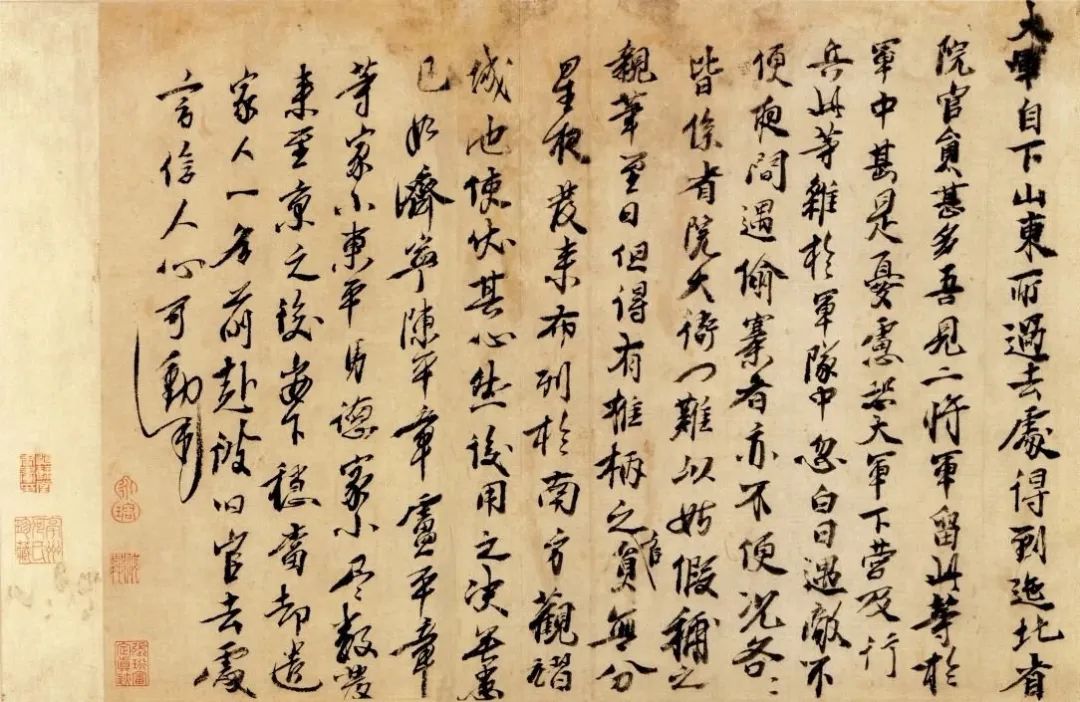

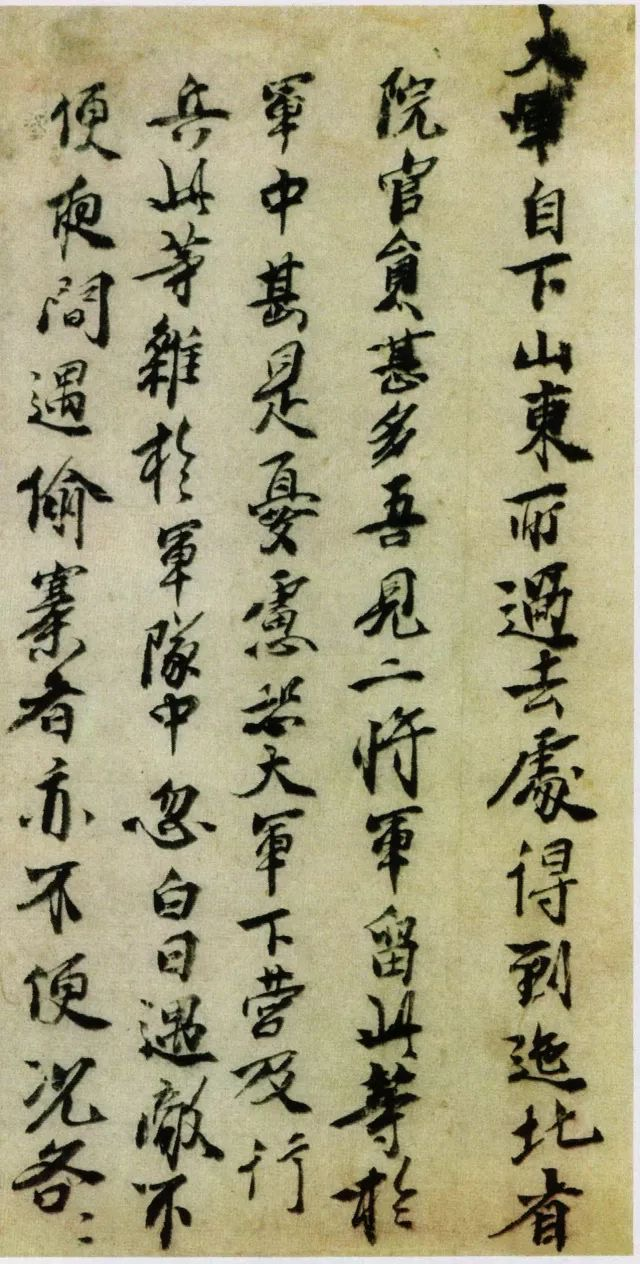

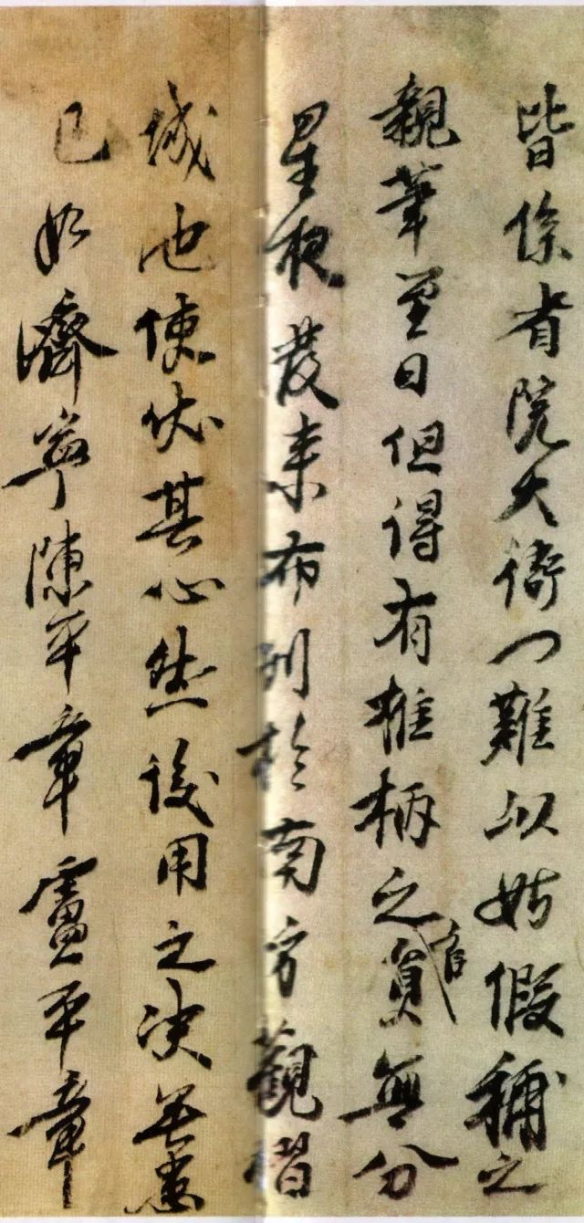

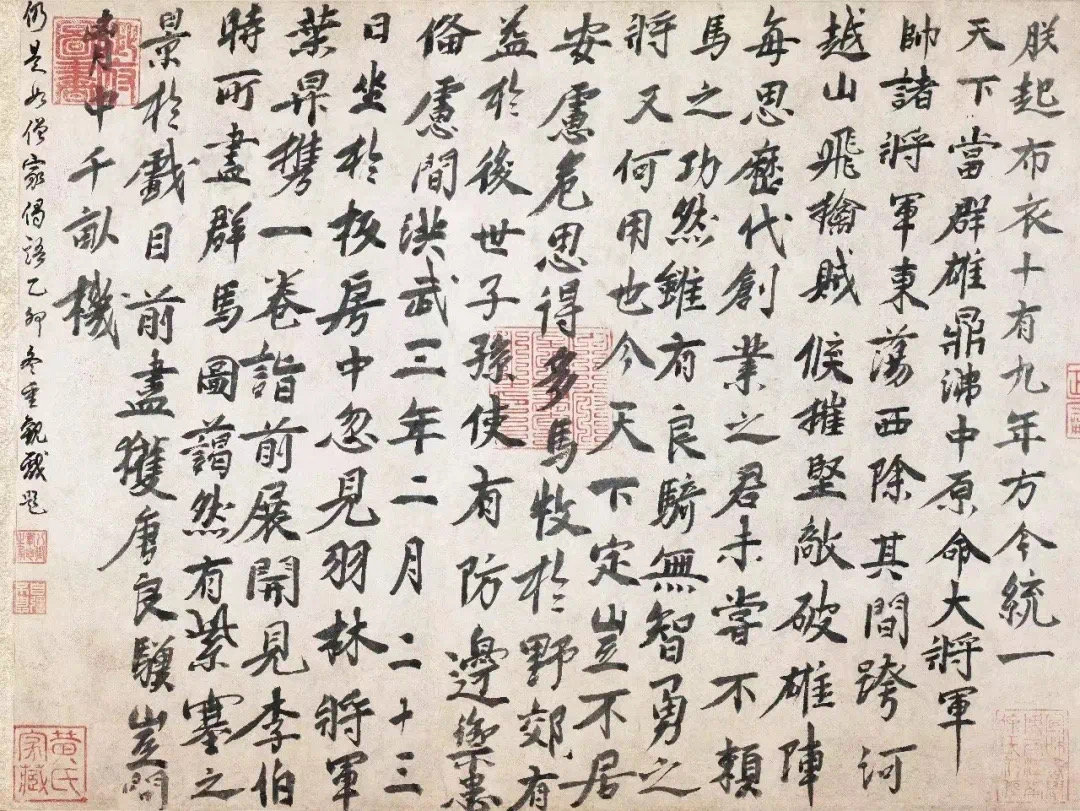

《大军帖》现藏于故宫博物院,纸本行书纵33.7厘米,横47.4厘米。写于吴元年(1367)十二月,说的是大军北伐,平定山东后对元朝降官的安排。内容为:“大军自下山东,所过去处,得到迤北省院官员甚多。吾见二将军留此等于军中,甚是忧虑。恐大军下营及行兵,此等杂于军队中,忽白日遇敌不便,夜间遇偷寨者亦不便。况各各皆系省院大衙门,难以姑假补之。亲笔至日,但得有椎柄之官员,无分星夜发来。布列于南方,观玩城池,使伏其心,然后用之,决无患已。如济宁陈平章、卢平章等家小,东平马德家小,尽数发来。至京之后,安下稳当,却遣家人一名前赴彼旧官去处言,信人心可动。朱。”

朱元璋行书《大军帖》纸本,册页

纵33.7厘米,横47.4厘米

行书,14行,169字

故宫博物院藏

《故宫博物院藏文物珍品全集》曾收录此帖,评价其“书风健拔瘦劲,点画稚拙流畅,得自然生动之趣”。古书画研究专家傅红展认为:“非同于承师教化那样有明显的章法,而是带有一种畅达和野性。”如以笔法标准衡量,朱元璋大概要归于低劣,但“粉丝”却不这么看。清代书画鉴赏家顾复《平生壮观》说:“明太祖少遭坎坷,未尝学问,其作字,岂当以八法求之!观其区划军机,驾驭将帅于千百里之外,如臂之运指,而英断截然如此!”

文末花押相当于签名,具有防伪标记作用。一般认为是“朱”,也有人认为是草书“朱”加上“√”号。朱传世七幅手书中五幅结尾有相同花押,这也是鉴别是否真迹的重要判定点之一。花押不是朱元璋的发明,元代就非常流行,多以印玺形式出现,主要给蒙古、色目等不能使用汉字的官员签押使用。

幅末落朱元璋独有的“朱”字花押

《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》为故宫博物院藏纸本行书,是朱元璋看画的感想随笔。李公麟是北宋画家,奉敕模仿唐朝韦偃作此画,图中画马1 200余匹,牧者140余人,场面宏大。朱题跋:“朕起布衣,十有九年,方今统一天下。当群雄鼎沸中原,命大将军帅诸将军东荡西除,其间跨河越山,飞擒贼候,摧坚敌,破雄阵。每思历代创业之君,未尝不赖马之功。然虽有良骑,无智勇之将,又何用也!今天下定,岂不居安虑危,思得多马牧于野郊,有益于后世子孙,使有防边御患备,虑间洪武三年二月二十三日,坐于板房中,忽见羽林将军叶昇携一卷,诣前展开,见李伯时所画群马图,蔼然有紫塞之景。于戏!目前尽获唐良骥,岂问胸中千亩机。”

《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》

跋有时间、有地点、有故事,挺有趣,更有意思的是乾隆皇帝的评价。马顺平《明太祖传世书法考》(《中国国家博物馆馆刊》2013年第2期)中说,1751年,不惑之年的乾隆南巡亲谒明孝陵后,即兴在朱元璋跋右侧题:“向于卷中见明高帝墨迹,英气飒飒,迸露毫楮,恍睹其仪表。辛未春省方,南至江宁,奠孝陵,谒遗像,周览宫阙旧址,俛仰慨然,重展是卷,因并识之。”44年后,人生迟暮的乾隆再次展玩此图,戏题“仍是如僧家偈语”。前后不一致的品评,之前是因为政治需要并且接踵父祖尊崇明太祖之遗绪,后者是以艺术鉴赏家自居的乾隆对明太祖墨迹已不置可否,难入法眼。对于朱跋,马顺平认为:“明太祖此跋附于名画之后,历经明清内府收藏,可谓流传有序,为真迹无疑。题跋无意中写于板房,字体大小不一,行笔稚拙,多用侧锋。‘历’字多出一点,‘展’字外加一撇,其缺乏书法根基显现无余。”

借用故宫书画研究专家傅红展、马顺平等人对朱元璋书法风格的概括:“(太祖)下笔刚决,厚实深沉,体态宽绰且锋棱外露,结字不甚规整,显然与传承有序的传统书法有明显的区别。”“朱元璋书写喜用侧锋,书写较为随意,而且在不同的书写状态下作品水准有所差异。《大军帖》代表了明太祖书法的较高水准,临时写成于禁卫军板房的《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》则显得粗放稚拙,但总体而言,都没有脱离明太祖独特的书法风格。”马顺平还说:“(朱跋)此卷内容反映出明太祖思得良将良马的迫切心情,而对于李公麟画卷本身的艺术价值并不置一喙,从中亦可窥见明太祖艺术鉴赏之旨趣。”(来源:明孝陵博物馆)