欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

我和中山陵园的故事

作者:林愚

历史是一个民族的集体记忆,也是最好的教科书。我工作之余研学的北京大学,上世纪80年代,学子们喊出了“团结起来,振兴中华”的口号,迅速传遍全国,成为时代的最强音。而“振兴中华”的提出者,正是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱——孙中山。他在浩瀚的长河中闪烁着璀璨的星光,穿越百年时空,照耀着一代代中华儿女爱国奋斗、砥砺前行。

一场时间简短的讲解

成了我人生中的第一堂历史课

在那个物质相对匮乏、旅游尚属奢侈品的年代,我在南京中华门附近的一所小学里念书。丹桂飘香的日子,我们迎来了最期待的集体活动——秋游中山陵。活动前一天,学校邀请中山陵园管理处的老师,给大家普及景点知识。大家坐在操场的水泥地上,伸着脑袋,听老师讲解。我因为个头较小,坐在了前排,只见老师指着一块黑板,声情并茂地说:“同学们,中山陵是伟大的革命先行者——孙中山先生的长眠之地,陵园的建筑风格,就像黑板上画的这幅图一样,是一座自由钟的造型,因为他百折不挠,领导革命推翻了几千年的皇帝制度,给中国人民带来了自由……”。这场类似当下少儿研学风格的讲解,虽然时间简短,悄然成了我人生中的第一堂历史课。

一张简朴粗糙的门票

在我幼小的心灵中萌发新芽

这次秋游之后,老师布置了作文,题目是《难忘的中山陵之行》,而我初稿中“看见三个‘孙中山’,一个站着的,一个坐着的,一个躺着的。从台阶下来,吃完干粮,就上车回家了”这样流水账的文字,显然是拿不出手的。为此,我的父亲专门调休(注:当年南京的工厂按行政区划休息),在周日带着我再次来到中山陵,只不过参观地点变成了藏经楼。

▲孙中山纪念馆(藏经阁)门券正反面,1988年,笔者不满10岁,人生中第一张收藏的门票。

▲1993年南京市民游览中山景区优惠券,人手一张。

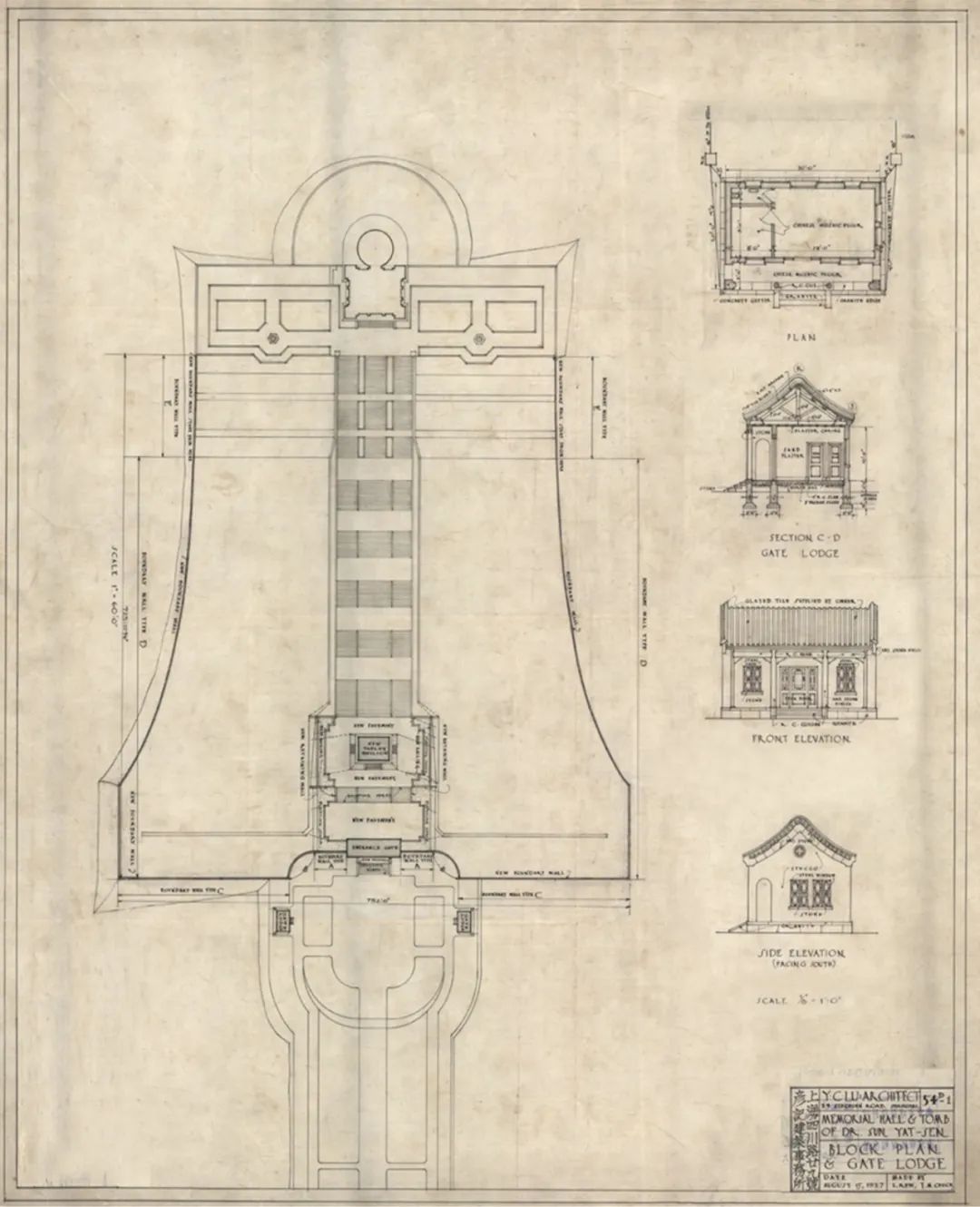

相对于陵区的游人如织,参观者在这里可以更好地与珍贵的影像、图书对话。我好奇地看着陵园“自由钟”设计图稿,认真听讲解员和父亲对“予不名一钱,所带回者,革命之精神耳”“愿向国民乞此一抔土,以安置躯壳尔”背景故事通俗易懂的介绍,被这些震古烁今的话语感动着,也被他“天下为公”的追求与行动所折服。此行收获,除了修改完善作文之外,我还留下藏经楼门票作为纪念,没曾想这张简朴甚至材质粗糙的门票,却像一粒种子,在我幼小的心灵中萌发新芽,珍藏门票作为解读文博景区和场馆这本无字之书的索引,也成了我最大的爱好。

儿时游学对我有着情不知所起

一往而深的仪式感

此后的很多年里,我在中山先生发表演讲的慎思堂(注:浙江大学之江校区主楼,原之江大学旧址)中度过了大一时光,在造福新疆百姓的坎儿井边涵咏林公“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的那份情怀,在映阶碧草遇见武侯的“鞠躬尽瘁,死而后已”的那份赤心,在鼓浪屿郑成功纪念馆隔海望见右任先生“山之上,国有殇”的那份感喟,在北京香山的红叶中领悟毛主席“人间正道是沧桑”的那份豪迈。这些历史伟人,都与钟山上空的氤氲之气有着不解之缘,而从这个将历史溶解于自然的地方出发,植根中华人文沃土开展游学,于我而言,无疑有着情不知所起,一往而深的仪式感。

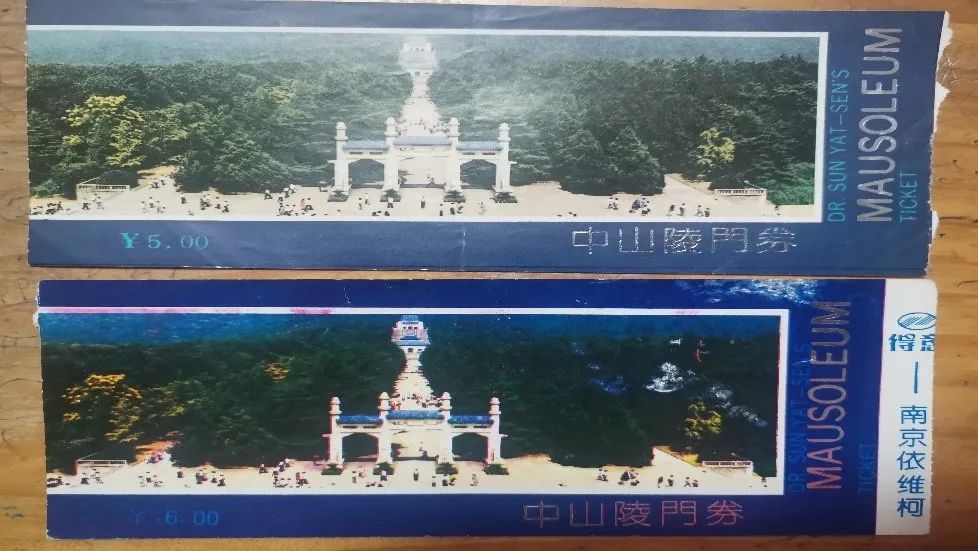

90年代市场经济年代初期的中山陵门票,正面为由博爱坊延生的陵区中轴线,背面为企业广告。

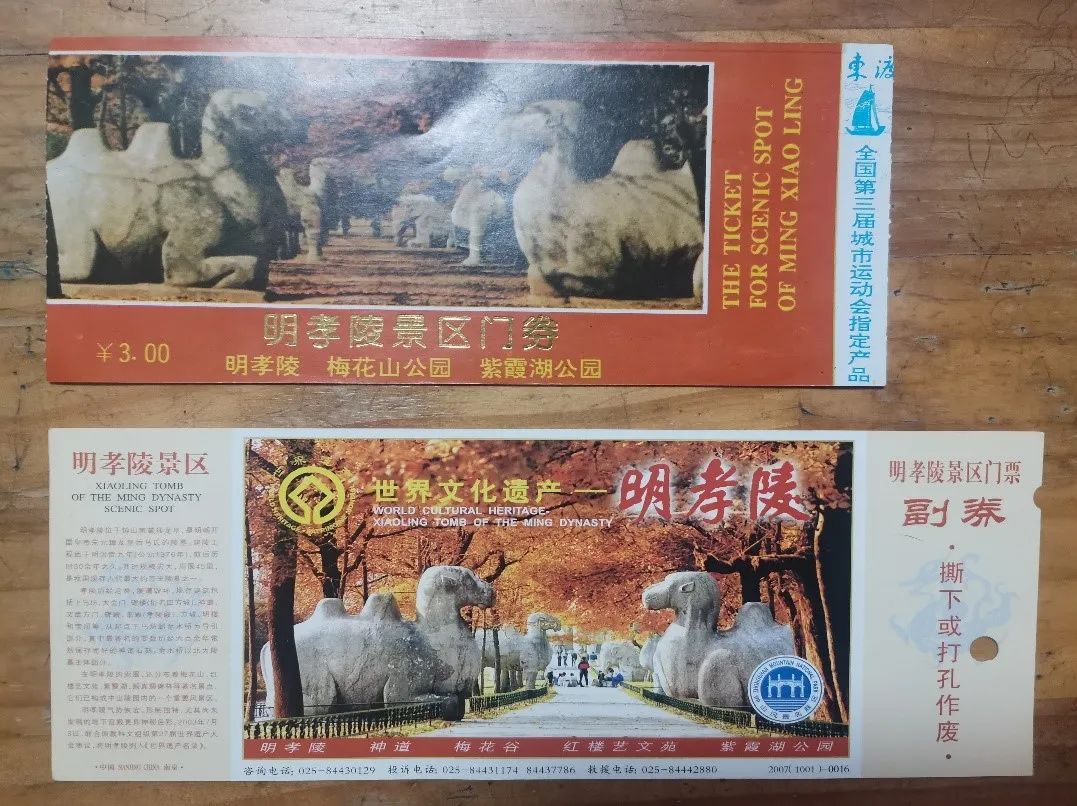

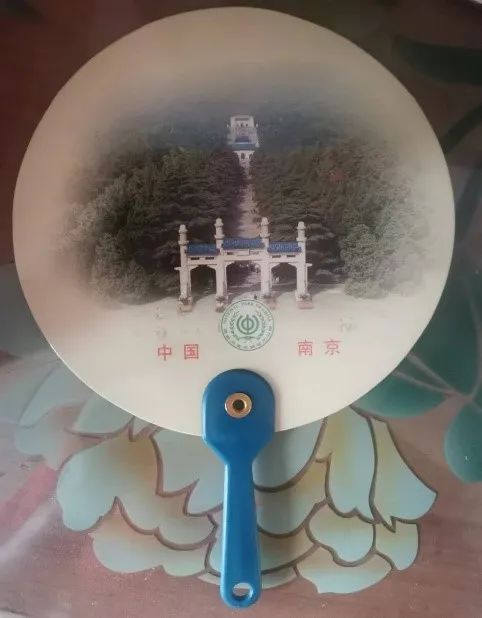

▲1995年南京市“全国第三届城市运动会”前夕的明孝陵门票

重游钟山胜迹

向我的第一节历史课堂致敬

这种仪式感,在文旅复苏的2023年国庆前夕,在初秋的燕园聆听北大阎步克老师讲授《六朝王谢》课程之际,再次涌上了心头。假期回乡,除了愉悦身心之外,更重要的让普通人的生命赓续历史文脉,让旅行变得广阔而深邃。尽管已来过百次,为了让“第101次”钟山之行有更新的收获,我还是预先阅读了一些必要的资料。我重温了80年代《从殷墟到紫禁城》《话说长江》纪录片关于南京的解说稿,也看了网上知名博主对中山陵的直播;既揣摩了朱自清先生《南京》、余秋雨老师《五城记》、苏童老师《在明孝陵撞见南京的灵魂》中对钟山的精彩描写,也细致阅读了叶兆言老师的《南京传》。我想,把这些书翻阅一下,陪着父亲,带着自己孩子游览钟山胜迹时,就不是简单地看热闹、拍照和发朋友圈。这样的想法,是向我的第一节历史课堂致敬,也是向为了一篇作文亲子深度游的普通父亲作出的回应。

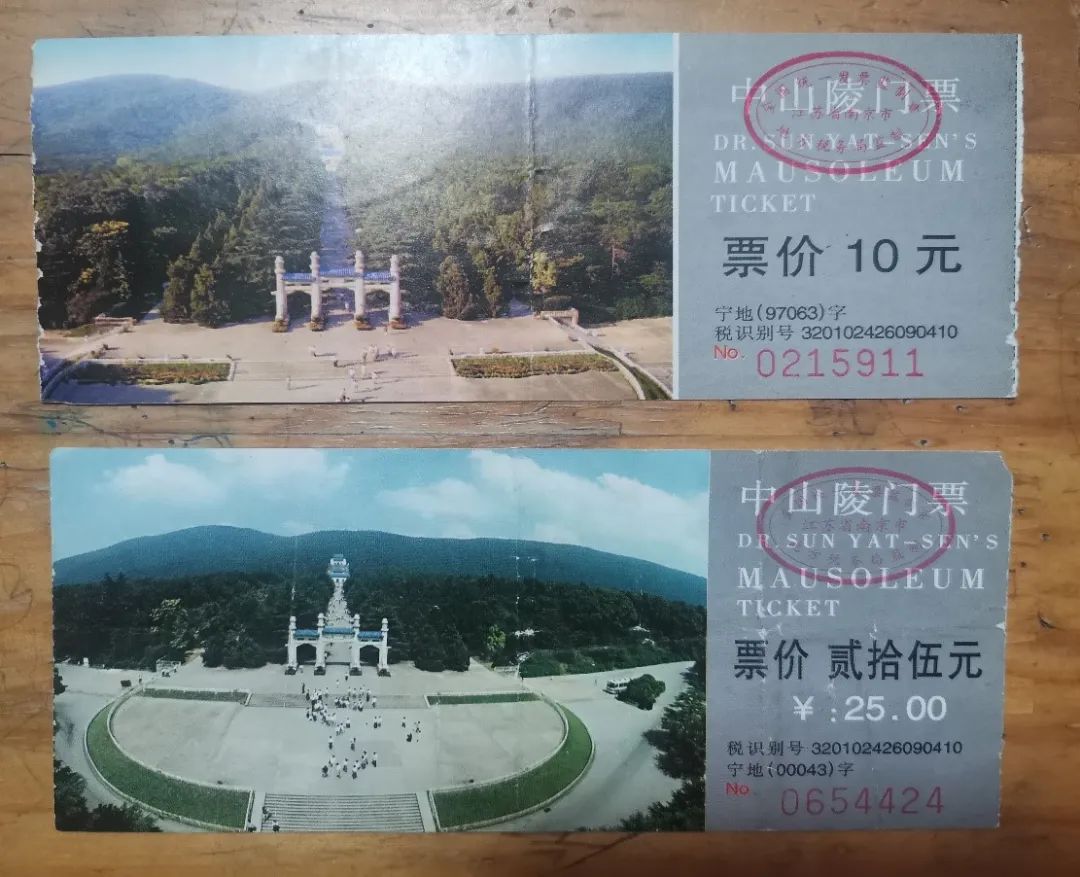

▲1997年和2000年的中山陵门票,正面图片改为航拍风格,背面有钟山景区旅游地图。其中,1997年迎接香港回归,门票文字采用繁体字,提升香港游客体验。

终于,国庆假期到了。满城的桂花香气中,孩子们先在中华门附近的南京城墙博物馆,站在历史的维度认识了这座城市。而后,他们开心着带着自己完成的城墙拼图,乘坐“博爱线”公交,缓缓地通过中山门。晨曦穿过这片林海,一如绚烂的历史文化,温暖着我们的内心深处。

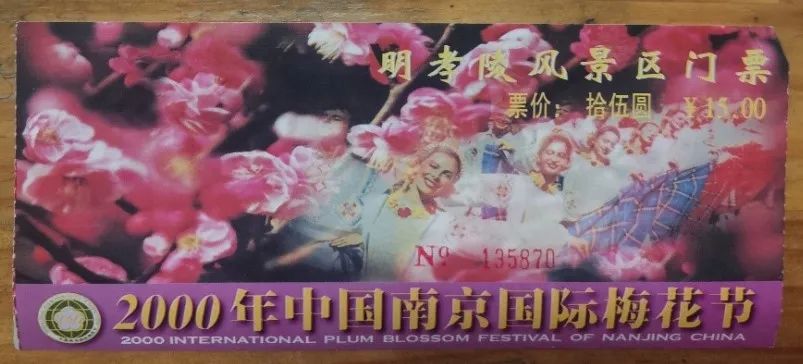

▲2000年中国南京国际梅花节期间的明孝陵景区门票

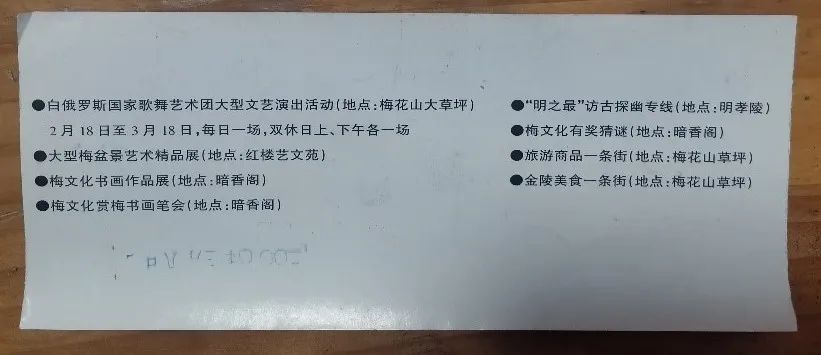

▲2001年庆祝北京申奥成功,“紫金之夏“市民消暑晚会猜谜活动所得文创团扇。当时可夜游中山陵。

▲随着时代发展,灵谷寺门票的风格也从简单的线条勾勒,逐渐演变为照片和航拍。

▲天文台,激发了一代代年轻学子征服星辰大海的梦想。

(作者为南京人,现居北京多年,爱好景区门券收藏、历史研究)