欢迎访问南京市中山陵园管理局网站

《中国天文年历》显示,北京时间2025年6月21日10时42分16秒,太阳到达地心视黄经90°。再过两天,我们就迎来了乙巳蛇年“夏至”节气。

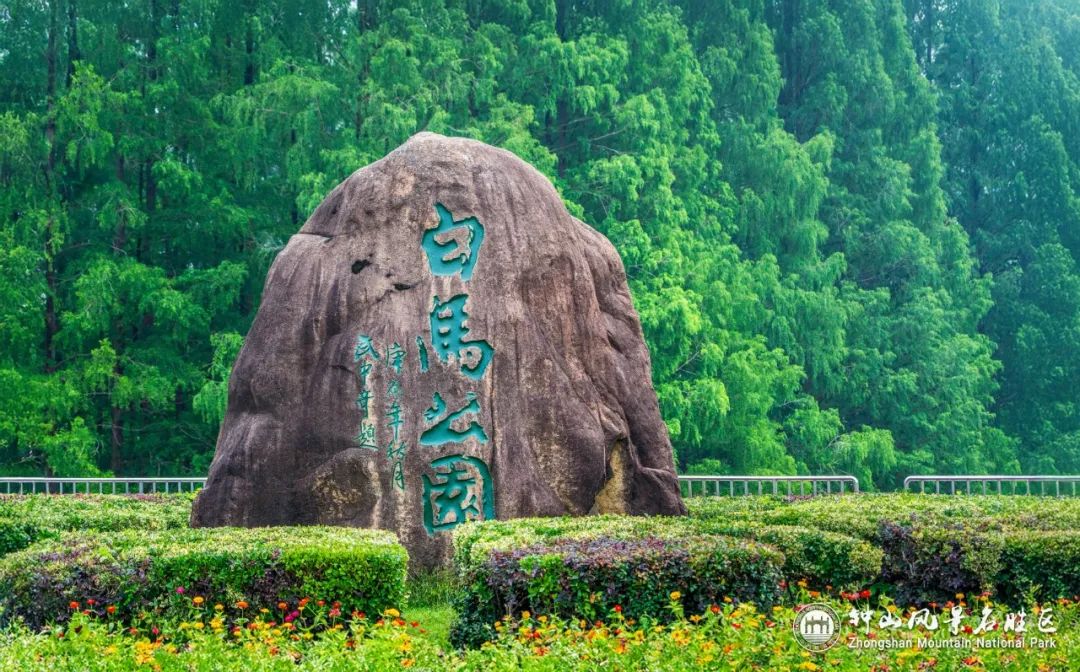

本期图片拍摄于

白马公园

“芒种后十五日,斗指午,为夏至。”

夏至,是二十四节气中的第十个节气,也是二十四节气中最早被确定的节气之一,通常在每年公历的6月21日-22日期间交节。“至”这一字,有极限的含义,夏至这一天太阳在正午时分几乎会直射在北回归线(北纬23°26′)上,北回归线及其以北的地区其太阳高度也在这一天达到一年当中的最高点,在北回归线附近的地区会出现“立竿无影”的奇特景观。同时,北半球也会在夏至日迎来一年当中白昼最长、黑夜最短的一天。

由于地球的赤道面和地球围绕太阳的公转轨道面(黄道面)之间存在着一个23°26′的夹角,使得在一年中,太阳的直射点会在地球的南北纬23°26′之间来回移动。当夏至日太阳直射北回归线时,北半球越往北的地区,日照时间越长,而在北极圈(北纬66°34′)以内的地区会形成日不落的极昼的奇特现象。

夏至在天文学上有着重要的意义。在二十四节气当中,春分、夏至、秋分、冬至,并称为“二分二至”,是二十四节气中具有显著天文学特征的四个节气,也是中国古代最早确立的一组节气。紫金山天文台在建台初期,四座主要的观测建筑就选择在二分二至日奠基,其中,紫金山天文台建台初期最早落成的观测建筑——子午仪室,其奠基的时间正是1932年的夏至。

在遥远的岁月里,夏至作为“四时八节”之一,古人便借助土圭测日影的方法,在正午时刻精确丈量太阳投向大地的影子,并由此发现了春、夏、秋、冬四季的变化与正午时分日影长短变化之间的关系,从而最早确定了二十四节气中的春分、夏至、秋分和冬至。

当太阳运行至黄经90度,在紫金山天文台的那架明代铜圭表上,一道全年最短的日影宣告了夏至的如期而至。现存于南京市紫金山天文台博物馆的这架圭表,是明代正统四年(1439年)铸造的,于清乾隆九年(1744年)在表端增加铜叶,使表高从量天尺8尺,增加到1丈,同时又在圭末端增加了立圭,用以接收太阳的投影。

夏至,是黄道坐标系上的精准刻度,更是人类丈量宇宙脉动的千年碑铭。无论时代如何更迭,当一年中最长的白昼铺展在脚下,那穿越时空对宇宙的叩问、对生命的热忱,始终如夏至骄阳,明亮而炽热。我们每一次的仰望,都是一场与古老智慧永不落幕的对话。

本周六就是夏至,我们诚邀您登临紫金山巅,于古老圭表的刻度间,触摸光阴的脉络,在日影最短的时刻,与历史重逢,与宇宙共鸣。

文字 |张旻婧

图片 |贲放